認識間質幹細胞

幹細胞 (Stem Cells) 來自人類的胚胎、骨髓、臍帶血及周邊血液,是具有獨立分化潛力的細胞,可分裂增殖成另一個與本身完全相同的細胞,以及分化成多種不同特定功能的細胞,在人體上扮演關鍵性角色,擔負個體的組織及器官的細胞更新、受傷修復等重責大任。

幹細胞可在不同周遭微環境的刺激下,分化出三個胚層型態的細胞,進而分化成身體各種組織與器官的組成細胞。依幹細胞分化能力不同,分為以下三種:

| 幹細胞類型 | 幹細胞來源 | 分化能力 |

|---|---|---|

| 萬能幹細胞 | 由受精卵經四次分裂成桑椹胚,再由含有16個胚葉的細胞中分離 | 可分化成身體各種組織器官的組成細胞。 |

| 全能幹細胞 | 由胚囊的內細胞群中分離 | 可分化成三個胚層的細胞,包含內胚層、外胚層以及中胚層。如胚胎幹細胞 (ESC) 以及誘導分化的潛能幹細胞 (iPSCs) 等。 |

| 多能幹細胞 | 由骨隨、臍帶血、脂肪組織、關節液、牙隨腔、周邊血等處可分離 | 可分化成特定胚層內不同組織器官的幹細胞,如間質幹細胞 (MSC) 可分化成中胚層的結締及肌肉組織、骨骼、循環系統 (血管、心臟)等。 |

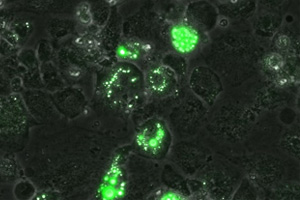

間質幹細胞 (Mesenchymal Stem Cell,簡稱MSC) 是多功能的幹細胞,源於胎兒早期發育之胚層中,具有高度自我增生及多向分化的能力,可分化為神經細胞、骨骼細胞、脂肪細胞、肝臟細胞等。當人體體內組織受損時,間質幹細胞能進行修復,改善目前束手無策的重大疾病。

近年來,間質幹細胞成為幹細胞研究的最重要課題。此外對於抗衰老的實質成效,更已落實在實際應用層面。研究指出,胎盤和臍帶中取得的間質幹細胞數量較其他來源更多。目前幹細胞治療的研究中,間質幹細胞可有效幫助的疾病包括帕金森氏症 (PD)、阿茲海默症 (AD)、脊椎創傷、肝硬化等疾病。

由於萬能幹細胞、全能幹細胞的取得十分不易,且有道德上疑慮 (目前尚未有國家開放胚胎幹細胞作為臨床治療使用),因此近年來,多能幹細胞中的間質幹細胞 (MSC),成為眾多基礎研究的主要對象,間質幹細胞具有以下幾項優勢:

- 取得來源:間質幹細胞的取得來源較多,且分離相對容易。

- 分化能力:間質幹細胞培養速度快,可分化成人體內多數器官組織及細胞,如脂肪細胞、硬骨細胞以及軟骨細胞。

- 體外培養:間質幹細胞具黏附特質,可於體外培養時貼附於塑膠培養皿上。

- 免疫調節作用與抑制能力:幹細胞能在體內發揮免疫調節作用的能力。已有研究證明,其免疫調節能力可有效降低異常免疫反應。

- 臨床運用:間質幹細胞的抗原性比其他幹細胞小,臨床運用時,不需在移植前先經過配對。亦不易引起移植物抗宿主病,寶寶及家人均可使用。

間質幹細胞 |

脂肪細胞 |

軟骨細胞 |

硬骨細胞 |

現今再生醫學領域 (Regenerative medicine) 及個人醫學 (Personal medicine) 領域的研究,多以間質幹細胞 (MSC) 為細胞治療的來源,其研究範圍除了再生醫學,也包含組織工程 (Tissue Engineering)、減緩移植物抗宿主反應、細胞療法 (Cell Therapy),以及提升細胞治療成效等。研究方向可分成以下四類:

- 體外細胞分化 (in vitro differentiation potential)

間質幹細胞不僅能分化出內胚層特定的組織與器官,近年來科學家透過基因調控 (轉錄因子) 與細胞培養環境 (生長激素)調控等方式,亦成功達到跨胚層分化。自2009年起,如 Naghdi 團隊成功利用富含 HGF, EGF 等生長因子培養液,刺激間質幹細胞分化成神經細胞;Hang 團隊則利用大量表現轉錄因子 HNF4A,促進間質幹細胞分化成肝臟細胞,且該肝臟細胞在動物實驗中證實具有治療肝臟受損之能力。

- 免疫調控 (Immune Modulation)

為了讓間質幹細胞廣泛應用於細胞治療與細胞移植等臨床使用,探討其免疫調控能力有助於該領域的進展。現今研究指出,間質幹細胞因缺乏表現 MHC Class I 等表面抗原而使其可躲避殺手細胞 (NK Cells) 的攻擊,並藉由釋放LIF (Leukaemia Inhibitory Factor) 以及IFN (Interferon) 進行免疫調節,以上特性為間質幹細胞成為細胞移植首選的主要原因。

- 慢性疾病治療 (Chronic Disease Treatments)

考量間質幹細胞具有分化潛力,分泌抗發炎因子與免疫調節等能力,研究上有三種類型的慢性疾病將之當作重要的治療用細胞,包含:

- 神經退化性疾病 (Neurodegenerative Disease)

透過體外培養誘導間質幹細胞分化成神經細胞,並植入動物體內,結果證實可有效改善動物行動不便與提升整體存活率。Mazzini 等團隊更利用間質幹細胞,治療模擬漸凍人 (ALS) 症狀的動物,發現其脊隨不正常的結構狀況改變並伴隨大量細胞增生。其他神經退化性疾病,如阿茲海默氏症 (AD) 與帕金森氏症 (PD),也可看到相同的結果,間質幹細胞在注射後,會自主移動到腦部受損的海馬迴或皮質等區域,促進修補酵素的生成與細胞增生達到降低細胞損傷的能力,修補神經細胞執行正常功能。

- 自體免疫性疾病 (Autoimmune Diseases)

Gonzalez 等團隊證實間質幹細胞可藉由分泌 IL-10 控制自體T細胞免疫反應達到降低類風溼性關節炎的症狀。此外,在第一型糖尿病動物模式中,也可看到間質幹細胞不僅可以分化成胰島素產生細胞,並可調節降低自體細胞攻擊 ß-cell 的能力。

- 心血管疾病 (Cardiovascular Diseases)

Shake 等團隊證實在動物體內植入間質幹細胞可有效降低心肌梗塞面積並改善心肌的收縮能力。

- 神經退化性疾病 (Neurodegenerative Disease)

- 其他相關應用

在細胞治療中,其中一項關鍵的決定因素,是移植細胞是否有移動至受損部位進行修補作用,過去研究發現,間質幹細胞可透過表現 CXCR4 (Chemokine Receptor Type 4),以及其結合蛋白 SDF (Stromal-Derived Factor),達到此結果。

根據 ClinicalTrials.gov 統計,截至2017年1月底,全球共有651件註冊案例,將間質幹細胞 (MSC) 用於臨床治療,適應症範圍包含:

| 臨床治療 | 內容 |

|---|---|

| 心血管疾病 | 直接局部注射間質幹細胞 (MSC) 治療心肌梗塞 |

| 自體免疫性疾病 | 先天性糖尿病、類風溼性關節炎 |

| 骨性關節炎 | 間質幹細胞 (MSC) 培養成特殊的骨架結構後植入 |

| 肝臟疾病 | 急慢性肝炎、肝癌、肝硬化等 |

| 移植物抗宿主疾病 | 細胞移植後控制免疫反應 |

| 呼吸相關疾病 | 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) |

| 腎臟疾病 | 腎臟衰竭 |

| 肌肉營養不良症 | 遺傳性疾病杜興氏肌肉營養不良症 (DMD) |

| 皮膚疾病 | 局部皮膚損傷修補、瘡炎患部修補 |

| 神經退化性疾病 | 阿茲海默氏症 (AD) 與帕金森氏症 (PD) 等 |

| 癌症相關治療 | 將抗癌藥物連結於間質幹細胞 (MSC) 上利用其免疫調節與腫瘤趨向性等能力達到抑制腫瘤轉移等結果 |

臨床成功案例分享

2005年12月20日,美國 FDA 核准一項取自人類骨髓的間質幹細胞產品 Prochymal 上市 (Osiris藥廠),用於治療臨床上異源性細胞移植產生的免疫排斥反應 (GvHD),例如淋巴癌與白血病患者。間質幹細胞藉由調控免疫反應包含抗發炎激素的濃度與 T-cell 活化程度等來增加病人的復原程度。

綜合目前的研究發展結果與成功案例,可證實間質幹細胞是臨床細胞治療的新曙光,未來在更多研究協助下,可讓過去臨床上成功率極低或難解的疾病、癌症治療、器官移植與神經退化性疾病等方面,再現新契機。